MEIO AMBIENTE DA BAHIA

Te convido a fazer um esforço de imaginação/representação. Tente descrever uma pessoa que vive em um clima temperado... conseguiu? Agora tente imaginar o lugar onde essa pessoa vive. Agora, imagine uma pessoa que vive no semiárido baiano... ela é diferente? O ambiente onde ela vive é melhor do que aquele lugar de clima temperado?

Talvez você tenha conseguido fugir à regra. Mas, em geral as https://portaldabahiacontemporanea.com.br/imagens são bem precisas. A primeira imagem nos traz um homem branco europeu, vivendo em algum centro urbano desenvolvido. A segunda retrata um sertanejo, também homem, com as marcas do tempo arando uma terra desnuda, seca e praticamente infértil.

Na verdade, essas https://portaldabahiacontemporanea.com.br/imagens refletem muito as nossas representações de natureza e como operam a construção de um imaginário em disputa. São essas https://portaldabahiacontemporanea.com.br/imagens que nos fornecem muitos dos elementos definidores do que é meio, do que é ambiente e da sua síntese meio ambiente. Evidentemente que toda essa construção histórica está na raiz da compreensão do que seria o meio ambiente da Bahia.

Comecemos por desvelar, então, as belas paisagens da Bahia. Elas são um retrato importante de processos sociais e naturais que registraram desde os tempos atuais até o passado mais remoto, quando a vida ainda dava os primeiros passos, bilhões de anos atrás. Refletem, ao mesmo tempo, os valores éticos, estéticos e morais que atribuímos à essas paisagens. E isso é fundamental para que possamos pensar o presente e projetar o futuro.

Talvez você ainda não conheça as belezas do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Mas, se gosta de belas cachoeiras, de mirantes de tirar o fôlego, estará no lugar certo. Parque que busca a conservação da biodiversidade, além das nascentes do rio Paraguaçu que ajuda a abastecer Salvador. A Chapada Diamantina está ligada à Serra do Sincorá, porção norte da Serra do Espinhaço, possui grande diversidade ecológica em uma área de geodiversidade única no mundo, intensamente explorada por sua riqueza mineral. A ação do tempo, nos seus milhares de anos, deu a essa paisagem feições únicas capazes de agregar uma variedade de ambientes, com presença de vegetação de Caatinga, de Cerrado e de Mata Atlântica, como também pode ser observado no Parque Estadual do Morro do Chapéu. Aliás, dizem os cientistas, estes que teimam em querer descobrir a verdade das coisas, que por meio dos vales e encostas da serra do espinhaço a Mata Atlântica e a Amazônia já estiveram interligadas, em condições climáticas mais favoráveis. Hoje preserva os Marimbus, uma diversidade enorme de pequenos mamíferos, répteis, anfíbios, aves, como o casa-de-couro, típico da porção norte da chapada. Tal área, apresentava pequenos brejos no sopé da Chapada, no entanto, a intensa atividade de lavra, com intensificação de erosão e transporte de material à montante, levou ao assoreamento e barramento de uma grande área, permitindo a formação da atual configuração pantanosa, preservada na APA Marimbus/Iraquara.

|

|

|

|

|

|

Fotos: Grace Alves

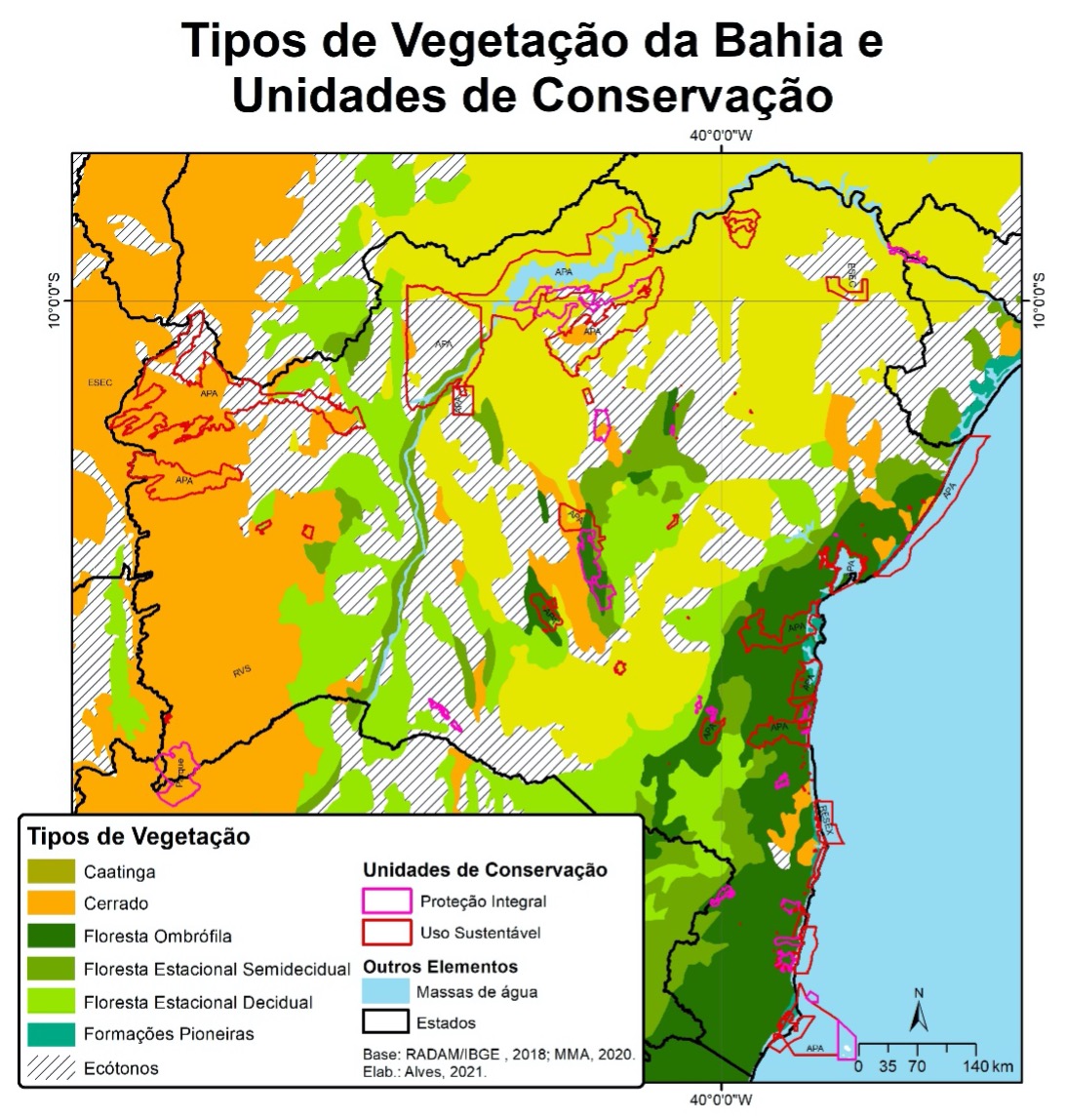

As chapadas e os chapadões fornecem condições para que a vegetação típica de Cerrado se estabeleça, no entanto para que esta vegetação chegue ao semiárido foram necessárias condições climáticas e solos que favorecessem sua expansão. Além da Chapada Diamantina, existem ainda os Chapadões do Oeste Baiano, na margem esquerda do Rio São Francisco, que se configuram naturalmente, como verdadeiras áreas de recarga de aquífero, e que lentamente ajudam no abastecimento de água deste importante rio, tendo inclusive diversas Unidades de Conservação com este objetivo (APA do Rio Preto, APA Bacia do Rio de Janeiro, Refúgio da Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano, APA de São Desidério e Parque Nacional Grande Sertão Veredas). Hoje, dividem espaço com um eixo exponencial de crescimento econômico do agronegócio, atividade que reconfigurou o ambiente e disputa recursos hídricos com comunidades tradicionais e a agricultura familiar.

Mas, o que dizer das praias? No litoral baiano as chuvas são mais volumosas o que possibilita um excedente hídrico e a umidade favorece a alteração das rochas, tornando-a mais intensa e favorecendo o desenvolvimento dos solos e de formas de relevo mais diversas. Com solos profundos e chuvas abundantes temos condições propicias a formações florestais, como a Mata Atlântica. Essa combinação possibilita uma diversidade de paisagens e um potencial turístico significativo, seja na Costa do Descobrimento, na Costa do Cacau, no Recôncavo, na Costa do Dendê ou Litoral Norte, a diversidade paisagística não pode ser ignorada, muito menos a cultural, que ressalta muitas vezes os cultivos introduzidos após a colonização destas áreas. Tanto o dendê, quanto o cacau não são naturais da Bahia, o primeiro aportou nestas terras durante à diáspora africana, já o cacau é amazônico, tendo sido introduzido por aqui para ser cultivado e satisfazer sobretudo o mercado europeu.

Imbassaí, Litoral Norte (Mata de São João, BA). Foto: Paulo Zangalli Jr.

Taipús de Fora, Maraú – BA. Costa do Dendê. Foto: Paulo Zangalli Jr.

O que dizer das depressões interplanálticas do Estado, essa superfície interminavelmente plana, onde existe uma formação única chamada Caatinga, caracterizada pela vegetação semiárida mais diversa do mundo. Ela é fruto de condições únicas de semiaridez proporcionadas pela circulação atmosférica em estrita relação com os oceanos Pacífico e Atlântico. Essa é a paisagem por muito tempo usada para retratar o Nordeste, reflete um projeto de desenvolvimento que ainda hoje é retomado em nome da sustentabilidade e futuro. É no sertão, onde as contradições nacionais entre o moderno e o arcaico se fundem, contribuindo para a formação de um imaginário nacional. Estas paisagens da Depressão Sertaneja, com relevo arrasados e vegetação espaçada, embora predominem no semiárido baiano, são pouco preservadas, em geral as unidades de conservação são alocadas nas serras ou áreas de vegetação mais densa. Como exceção podemos destacar pequenas áreas com objetivos específicos, como é o caso da APA da Ararinha Azul, do Refúgio da Vida Silvestre da Ararinha Azul e do Refúgio da Vida Silvestre do Tatu-Bola.

Há ainda áreas com uma caatinga mais densa, que se diferenciam também pelos solos mais espessos. Esse é o caso da Estação Ecológica do Raso da Catarina e do Monumento Natural do Rio São Francisco, que ao mesmo tempo em que encontramos paisagens belíssimas, em uma das áreas mais secas do Estado da Bahia, encontramos também a constante disputa da memória, das populações tradicionais indígenas, e do desenvolvimento por meio da construção de barragens (que atuam abaixo de sua capacidade a maior parte do tempo), e do combate à seca como único projeto de desenvolvimento ambiental possível.

Estação Ecológica Raso da Catarina. Foto: Grace Alves

Terra Indígena dos Pankararé. Fotos: Grace Alves

|

|

| Mirante da Serra da Umburana com vista da depressão sertaneja. Fotos: Grace Alves |

Rio São Francisco na Divisa entre Bahia e Alagoas, à jusante da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV.

Cada uma dessas https://portaldabahiacontemporanea.com.br/imagens desvelam uma enormidade de representações atravessadas por aquilo que compreendemos ser a natureza e a sociedade. E aqui vem uma advertência que talvez deveria ter sido feita antes. Tratar do meio ambiente demanda uma enormidade de possibilidades e por isso optamos por tratá-lo sob uma perspectiva das contradições e dos conflitos que atravessam o imaginário do que seja o meio ambiente e como este é pensando na atualidade, sobretudo a partir da dimensão do desenvolvimento sustentável e da economia verde.

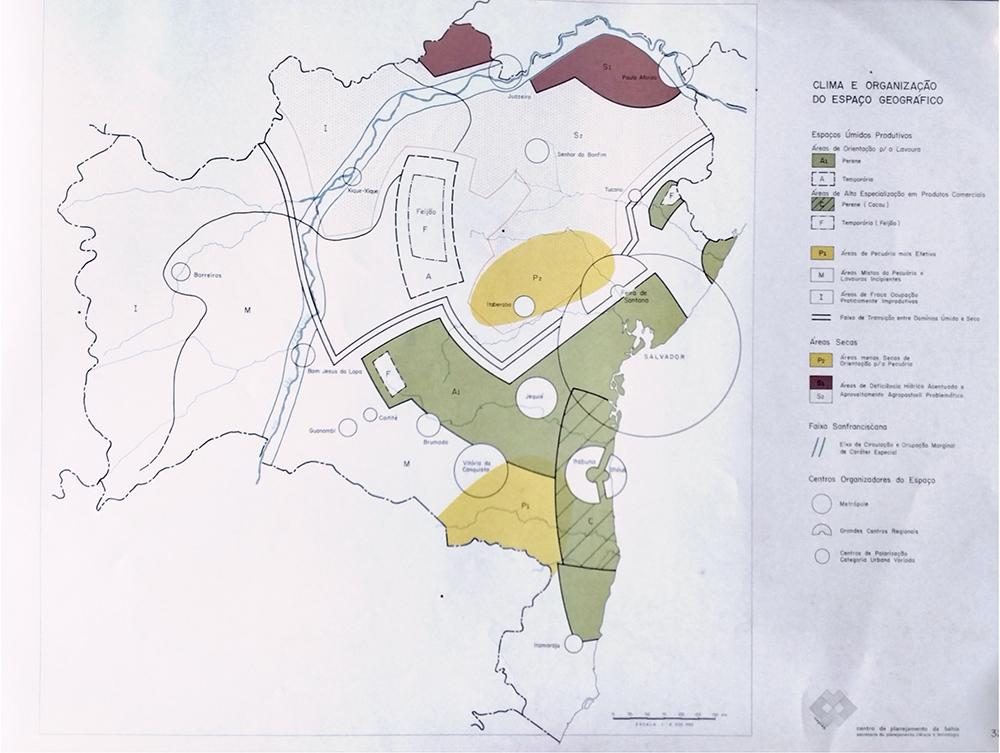

Façamos um exercício histórico de compreensão do meio ambiente a partir da sua ínfima relação entre clima, meio biofísico e economia. Para isso, daremos um passo atrás para compreender essa relação expressa no Atlas Climatológico do Estado da Bahia, encomendado pela Centro de Planejamento da Bahia ainda na década de 1970. Em seguida compreenderemos um pouco das formas de preservação e conservação da natureza por meio dos Parques Nacionais e Estaduais do Estado da Bahia e, por fim, retomaremos a relação com o desenvolvimento na contemporaneidade expressa por meio dos conflitos socioambientais.

O MEIO AMBIENTE DA BAHIA NA DÉCADA DE 1970 E SUA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS.

Na década de 1970 um grupo de geógrafos liderados por um dos maiores geógrafos do Brasil, o Prof. Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, elaboraram estudo sobre o clima da Bahia e sua unidade espacial. Um trabalho clássico sobre o meio ambiente baiano, que apresenta algumas conclusões e orientações que merecem serem retomadas aqui.

Sobre a relação entre meio ambiente e ocupação humana o documento destacava que: os assentamentos humanos estavam diretamente ligados à disponibilidade hídrica sem que as temperaturas pudessem interferir de forma significativa nas empreitadas de ocupação humana. Por isso mesmo a região oeste do Estado era vista como uma região com pouca ocupação e com população rural rarefeita e núcleos urbanos incipientes.

Essa seria também a condição para a relação entre clima, ocupação e produção de energia, ou seja, “o efetivo elo entre o clima e o aproveitamento hidroelétrico é expresso por intermédio da drenagem”. Aqui aparecem duas bacias hidrográficas de relativa importância: de Contas e Paraguaçu, que por terem suas cabeceiras de drenagem na Chapada Diamantina, com precipitação acima dos 1000mm e relevo com inclinação e material favoráveis para manterem um fluxo importante de água, possibilitando o desenvolvimento regional. O documento destacava ainda que o aproveitamento energético do Rio de Contas limitava-se à usina hidroelétrica do Funil (30,00 MW) e Pedras (20,00 MW), enquanto a do Rio Paraguaçu apresentava a de Bananeiras (9,00 MW) e Saco da Laje (0,88 MW). Ainda por isso ressaltava a importância da Chapada Diamantina que:

graças ao seu papel climático, no comportamento e mesmo gênese dessas bacias capitais. Qualquer planejamento de ocupação agrícola, de aproveitamento de áreas de lazer e turismo para a Chapada deve ser conduzido sob o ponto de vista do maior respeito ecológico. Entre outros vários aspectos, percebe-se aqui, numa relação clima-hidrografia-energia, que os desmatamentos desordenados e o uso do solo irracional terão consequências hidrológicas as mais sérias sobre essas duas importantes bacias. Todo o planejamento da Chapada Diamantina deve considerar, em caráter prioritário, uma considerável área de preservação da natureza.

O documento ainda reconhece essa área central do eixo Espinhaço - Diamantina, como de alta potencialidade climática pelos seus atributos de “refúgio salubre de altitude” e já indicava uma crescente expansão da ocupação com exploração agrícola em expansão, sem que essa pudesse, no entanto, apagar os vestígios da atividade mineradora do passado. O documento aponta, por exemplo, núcleos agrários em expansão como Itaberaba (criação), no sopé oriental da Chapada, e Irecê (centro urbano em potencial), área líder de cultura do feijão.

Cabe destaque, no entanto, que os Chapadões Ocidentais eram vistos como reserva uma efetiva ocupação, e as cidades de Barreiras e Santa Maria da Vitória identificadas como centros potenciais a desenvolver, a primeira cidade, de acordo com o documento, merecia atenção prioritária na eleição de novos centros urbanos polarizadores de desenvolvimento.

O papel da umidade é novamente destacado tanto na porção litorânea, em especial o sul do Estado da Bahia, e nos chapadões ocidentais, além de áreas em franca metropolização, como no caso da faixa litorânea que concentrava 60% da ocupação do Estado e do Oeste, à espera de uma significativa urbanização, principalmente aquelas associadas à então construção da barragem de sobradinho.

Assim, essas condições ambientais eram consideradas como atributos da organização espacial urbana, que deveria acompanhar os eixos já existentes na hierarquia. No entanto, o oeste do Estado ganharia destaque importante. A dimensão climatológica e ambiental estaria ligada ao desenvolvimento econômico do Estado, principalmente a partir de sua reorganização agrícola. Mas, o trabalho indicava também oportunidades de lazer e turismo, em especial as potencialidades oferecidas pelos elementos orográficos das Serras do Espinhaço e Chapada Diamantina, capaz de evidenciar aspectos da paisagem entre o litoral agrícola, o sertão seco e o Vale do São Francisco, ou seja, dever-se-ia explorar o potencial de um refúgio refrescante e úmidos em meio a áreas quentes e secas, ou ainda, a contribuição hídrica significativa aos rios que, ali nascendo, se dirigem ao litoral (Contas e Paraguaçu). A estrutura geológica e as condições geomorfológicas especiais ofereceriam espaços bem-dotados à exploração agrícola - alguns já efetivados (caso de Irecê) e outros em potencial (áreas do café, soja e trigo).

Todas estas características até aqui descritas foram sintetizadas em um documento síntese (figura 1) que reproduzimos aqui neste verbete. Porém, o documento também apresentava algumas considerações preocupantes que merecem destaque e que para finalizar essa parte

Sobre a Chapada Diamantina o documento apontava as seguintes preocupações:

É de se temer a agressão profunda que pode ser causada, gananciosamente, por uma indesejável "onda verde", seja do café, trigo ou soja. O desmatamento criminoso e indisciplinado poderá repercutir de modo extremamente negativo do ponto de vista hidrológico, sobretudo em se tratando de sistemas fluviais fadados a atravessar áreas mais secas. Deve-se fazer todo um esforço para utilizar, racionalizar e preservar o necessário para manter o equilíbrio do qual depende a própria monitoria de suas reveladas riquezas (grifo nosso).

Sobre o crescimento urbano e o modelo de produção das cidades o documento indicava, em especial no caso de Salvador:

O crescimento da Area Metropolitana de Salvador e os fluxos de passagem cada vez mais ativados entre Sudeste e Nordeste - Meio Norte poderão beneficiar-se de um sistema de lazer e turismo que deve ser implantado e implementado da maneira mais cuidadosa possível. O mais efetivo planejamento territorial será exigido para a ordenação dos espaços de cultivo e de lazer, os quais devem, forçosamente, ser entremeados de áreas de preservação sujeitas a rigorosa vigilância. Só assim, sob um esquema de uso racional bem estruturado, esse importante parcela da natureza baiana deve ser integrada efetivamente aos seus espaços produtivos.

Sobre o sentido de preservação ambiental o documento já apontava que este:

(...) não deve ser restrito às áreas das Serras e Chapadas. Alguns espaços no domínio da área seca, cujo grau de irreversibilidade afasta o seu uso, devem ser destinados igualmente à preservação total. Tal parece ser o caso do Raso da Catarina e outras áreas incluídas no polo de sequia do sertão sanfranciscano.

E sobre a região do Estado com maior potencial econômico, uma cautela tímida, frente ao tamanho dos impactos que encontramos na região, em especial aquelas relacionadas ao agronegócio “a ocupação dos Chapadões Ocidentais deverá ser conduzida com base em acurados estudos para que se obtenha o melhor rendimento com cautelas sobre o desgaste. Atenção especial aos solos regionais - aparentemente de fácil manejo e por isso mesmo talvez sujeitos a desgaste acelerado - deve ser dada.”

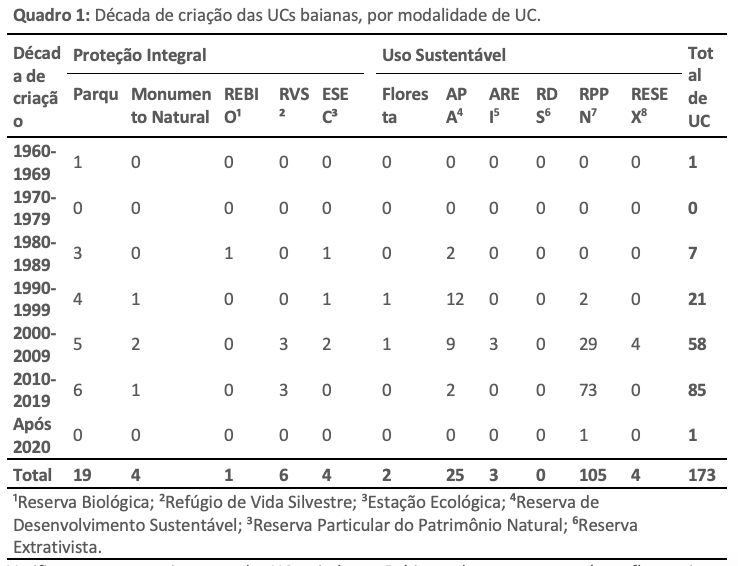

AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NA BAHIA

As Unidades de Conservação (UCs) no Brasil são áreas de proteção ambiental regulamentadas pelo SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) através da lei 9.985/2000, que visa a conservação de espécies biológicas e dos recursos genéticos no território nacional, proteger as espécies em extinção, contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, dentre outros. Assim, as UCs são importantes para proteger a integridade de um ou mais ecossistemas para as gerações presentes e futuras, bem como excluindo a exploração que não esteja ligada diretamente à proteção ou conservação da área.

O SNUC foi intensamente discutido durante uma década, até ser aprovado em 2000, trata-se de um documento com uma proposta bem avançada, quando comparado às legislações de outros países, fato que decorre de intensa disputa entre preservacionistas, conservacionistas e socioambientalistas, além da influência das discussões travadas internacionalmente nos fóruns de proteção e conservação ambiental. Desta forma, as UCs são divididas em dois grandes grupos: as de Proteção Integral que se configuram como áreas naturais extensas de terra ou água de grande relevância para a conservação da biodiversidade; já as de Uso Sustentável permitem a utilização dos recursos naturais de forma racional (ICMBIO, 2009). Os Parques, por exemplo, são UCs de Proteção Integral abertas à visitação e ao turismo desde que estes sejam compatíveis com a conservação da natureza e dos bens culturais ali existentes.

Verificamos que a maior parte das UCs criadas na Bahia tendem a conservar áreas florestais, indicando a preferência de preservação de áreas florestadas em detrimento às áreas de vegetação aberta, como a Caatinga e Cerrado. Em trabalho recente, foi apontado que a Caatinga possui quase duas vezes mais espécies por área que a Amazônia, possuindo ainda alto grau de endemismo (FERNANDES et al., 2019). É importante ressaltar que apesar de a Caatinga baiana possuir poucas UCs, há uma grande quantidade de UCs em áreas écotonos (áreas de contato entre diferentes biomas), áreas que funcionam como registros de avanço e recuo das formações vegetais em tempos pretéritos com diferentes condições climáticas e que por alguma condição ambiental conseguiram manter espécies de diferentes biomas em uma mesma área. A preferência destas áreas ecotonais representam a mudança de direcionamento na política preservacionista brasileira a partir da década de 1980, passando a fazer uso de teorias biogeográficas, sobretudo a de Refúgios Florestais, para propor as áreas de UCs, e não mais espécies ameaçadas de extinção (FRANCO; SCHITTINI; BRAZ, 2015), com maior valorização do conhecimento sobre a evolução da paisagem.

Embora no Brasil haja uma orientação biocêntrica para a criação de UCs, notamos que as UCs localizadas no interior da Bahia tendem a preservar áreas de maiores altitudes ou de relevo mais declivoso, ou seja, áreas com maior geodiversidade, enquanto as áreas mais planas e de relevo monótono são preteridas para conservação, reforçando o direcionamento de preservação devido ao valor estético atribuído à natureza.

As UCs de Uso Sustentável, embora já fossem previstas em lei antes da década de 1980, só passaram a existir na Bahia após a década de 1980, em respostas as lutas socioambientais, iniciadas com a Aliança dos Povos da Floresta, que reivindicava o modo de vida aliado à conservação da natureza, alimentandas e alimentando também as discussões em fóruns internacionais (FRANCO; SCHITTINI; BRAZ, 2015). Além disso, o processo de redemocratização e os debates sobre o direito à natureza foram fundamentais para o aumento significativo no número de UCs criadas no final da década de 1980 e durante a década de 1990.

Com a Eco 92 foi criada uma Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) que passou a orientar as políticas de conservação no mundo, trazendo uma discussão sobre o desenvolvimento humano aliado à conservação (FRANCO; SCHITTINI; BRAZ, 2015). Os países signatários da CDB, como é o caso do Brasil, se comprometeram com o Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a criar um Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, que no Brasil foi publicado através do Decreto 5.758/2006. Junto à CDB, foram criadas em 2011 as Metas de Aichi, visando reduzir a perda de biodiversidade, a serem cumpridas até 2020, assim, todas estes compromissos e discussões ambientais levaram a um aumento significativo do número de UCs em todo o Brasil, que também pode ser verificado na Bahia.

Um fator que deve ser considerado para a criação de uma UC é o tipo, se de Proteção Integral ou de Uso Sustentável, além das modalidades existentes em cada um destes tipos, o que implica em quais os usos e restrições aplicáveis para cada uma, além de quem é o proprietário e o responsável pela gestão e conservação da área. Assim, embora as UCs se configurem como importante instrumento de gestão e conservação da natureza, acabam expressando contradições e conflitos, sobretudo no que diz respeito às áreas de Proteção Integral, que muitas vezes levam a desapropriação e limitação da reprodução do modo de vida da população que vive no entorno. Assim, verificamos que um dos conflitos mais frequentes diz respeito à regularização fundiária, que pode levar décadas para acontecer, a partir de criação das UCs.

BAHIA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; OU A ECONOMIA NEM SEMPRE ENXERGA O POVO.

Essa atualização do que seja o meio ambiente começa com o reconhecimento de que os processos históricos que, em tese tem muito mais relações com os estudos do meio físico são também fenômenos sociais, políticos e econômicos que reconfiguram as disputas pelo conteúdo do que seja o meio ambiente e os problemas ambientais. Isso implica reconhecer que muito das discussões atuais tem o intuito de esvaziar o debate e inverter a realidade por meio de concepções ideológicas e desenvolvimentistas. Dessa forma as disputas deixam de orbitar as origens do problema ambiental e começam a girar sobre o que fazer frente aos problemas. É esse “o que fazer frente aos problemas” que coloca o tema ambiental em relação às perspectivas do desenvolvimento e da sua atualização, como desenvolvimento sustentável.

A dimensão ambiental sempre esteve atrelada ao desenvolvimento e o desenvolvimento capitalista está diretamente ligado à diferentes formas de concepção da natureza. Primeira questão importante é aquela que atrela a dimensão do desenvolvimento à natureza. Assim, um país desenvolvido é aquele que tem maior capacidade de transformar a natureza em bens de consumo, aqueles países que conseguem alcançar a superação de um modo de produção baseado no que a teoria do desenvolvimento vai chamar de sociedade tradicional. Isso coloca o conceito de desenvolvimento numa concepção etapista e reduzida à uma dualidade entre a ausência ou não da acumulação capitalista. Entre o moderno e o arcaico, o novo e o velho abrindo caminho, com isto, para o progresso tecnológico e consequentemente para o aumento da produtividade com que lastreia esse desenvolvimento.

Isso fica evidente por exemplo na Política Nacional de Mudança Climática que nos diz o seguinte:

A mudança do clima é uma questão estratégica para o presente e o futuro do desenvolvimento nacional. Envolve-se aqui não só uma questão de escolhas produtivas e tecnológicas, mas também a preservação e, sempre que possível, o aumento da competitividade da economia e dos produtos brasileiros em um mundo globalizado. As escolhas são feitas à medida que a sociedade reconhece o problema, compreende a dinâmica das múltiplas forças que o provocam, define-se como parte da solução e se vê como beneficiária das decisões tomadas (PNMC, 2008).

A Bahia está atenta e busca se destacar como um Estado chave na geração de energia, com destaque à energia eólica. Ao todo, hoje, são 181 parques eólicos instalados em mais de 20 municípios (Sento Sé, Caetité, Morro do Chapéu, Campo Formoso, Gentio do Ouro, Igaporã, Guanambi, Pindaí, Mulungu do Morro, Brotas de Macaúbas, Várzea Nova, Cafarnaum, Sobradinho, Casa Nova, Brumado, Xique-Xique, Bonito, Ourolândia, Dom Basílio e Umburanas) com capacidade instalada de 4,5MW em mais de 1380 aerogeradores.

Trata-se de um processo complexo que afeta o meio ambiente dos municípios positiva e negativamente. Os impactos negativos mais significativos percebidos são aqueles relacionados à emissão de ruídos oriundo das torres em funcionamento; impacto na fauna local, sobretudo na sua circulação; a ruptura da paisagem local devido à instalação do conjunto de aerogeradores que modificam a paisagem natural do ambiente e de conflitos fundiários.

O Instituto Terramar denunciou os impactos gerados pelas eólicas no território nordestino. Destaca-se processos que envolvem dragagem de lagoas, fixação artificial dos campos de dunas, grilagem de terras etc.

Na Bahia a Comissão Pastoral da Terra denuncia processos que envolvem a grilagem de terras, secamento de nascentes em municípios como de Caetité. O ruído também é outro aspecto muito apontado pelas comunidades locais. Além disso a implementação dos parques eólicos altera a dinâmica social local, e denúncias relacionadas à exploração sexual também aparecem com frequência1.

No Parque Estadual de Morro do Chapéu a implementação dos Parques Eólicos necessitou da reconfiguração da Poligonal do Parque, aspecto controverso, uma vez que a implementação do parque não contou com processo de regularização fundiária, o que agrava os conflitos pelo uso do meio ambiente entre comunidades tradicionais e agricultores, bem como a própria empresa geradora de energia2. Essa atitude gerou mobilização de setores da sociedade contrários à reconfiguração do parque como a moção de desagravo da Associação dos Condutores de Visitantes de Morro do Chapéu – ACV – MC3.

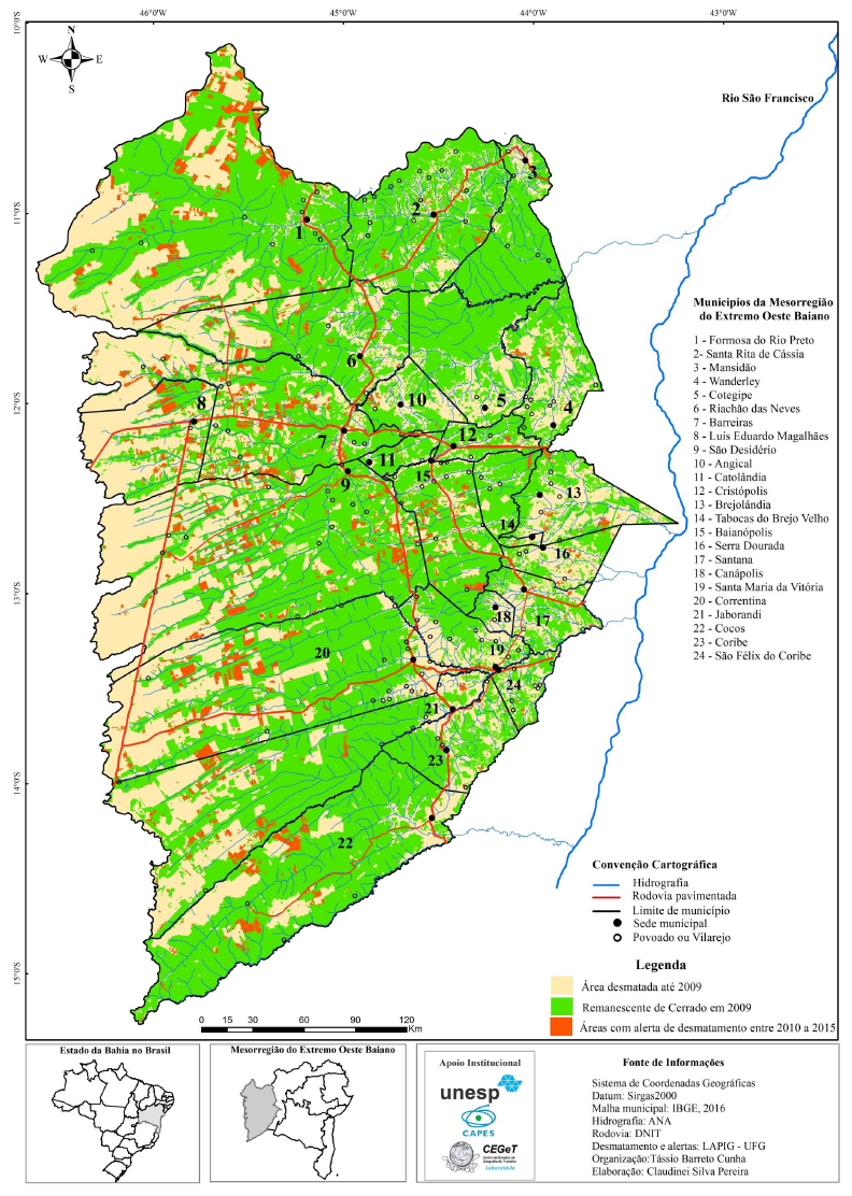

No processo de ocupação dos chapadões ocidentais, todos os impactos previstos pelo Atlas Climatológico do Estado da Bahia se efetivaram. O processo ligado à “modernização do campo” ligado à onda verde brasileira, fez com os cerrados do oeste fossem ocupados pelo agronegócio monocultor e exportador de comodities. Com grandes latifúndios produtores de soja, principal produto exportador do Estado da Bahia, conflitos fundiários e de acesso à água se agravaram, naquilo que Cunha (2017) classificou como agrohidronegócio em seu trabalho intitulado “Do oculto ao visível: erra-Água-Trabalho e o Conglomerado Territorial do Agrohidronegócio no Oeste da Bahia4.

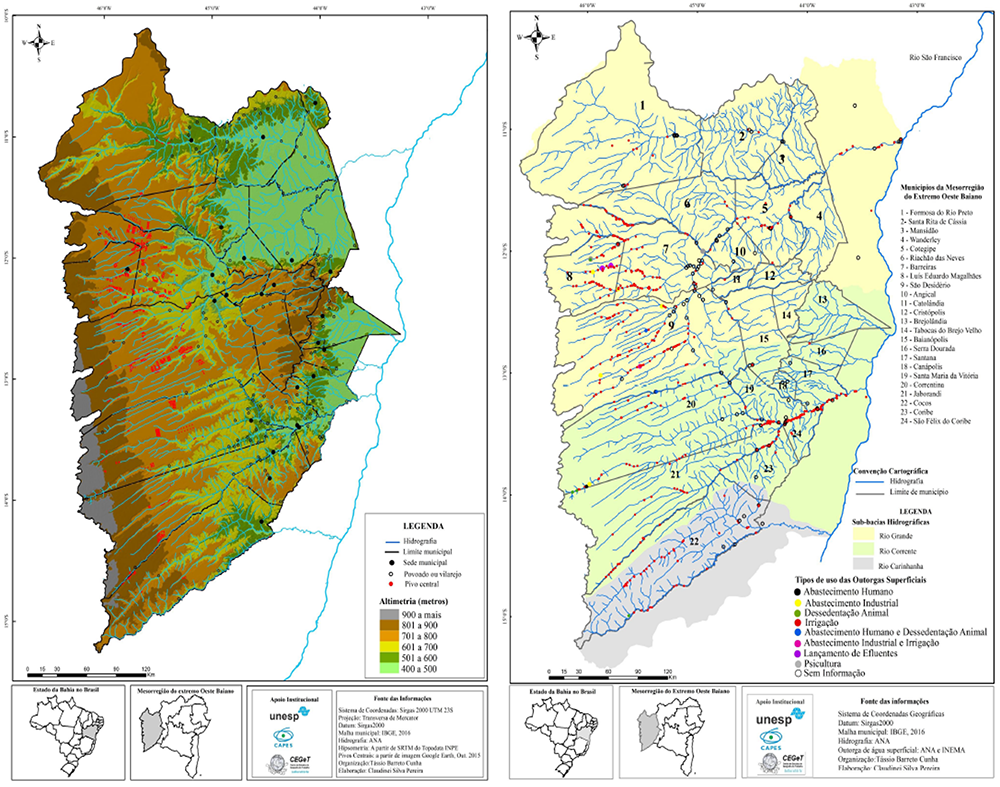

Cunha identificou intenso processo de desmatamento que entre 2002 e 2009 recriou um processo de expansão da fronteira agrícola no sentido oeste-leste. Nesse período, Formosa do Rio Preto desmatou 13,29% de seu território, enquanto o desmatamento se agravava em Correntina (10,9%), Riachão das Neves (10,48%), São Desidério (9,81%) e Barreira que neste período desmatou 8,92% (CUNHA, 2017, p. 139). O sentido da expansão e do desmatamento pode ser visto no mapa da figura abaixo.

Ao tempo que avança o desmatamento se intensifica o uso da água outorgada pelo Estado ou não, o que aumenta os conflitos de acesso à água e à terra no oeste da Bahia. Cunha (2017, p.242) constata que:

A intensificação dos conflitos na última década segue junto à morte e diminuição na vazão dos rios, o aumento do desmatamento, a intoxicação dos trabalhadores e etc., paralelo ao aumento da produção agrícola, seja via plantações de sequeiro ou irrigado por meio de pivôs centrais.

Cunha espacializa os conflitos de acesso à água em dois mapas, um que distribui o uso de pivôs centrais de irrigação (esquerda) e outro pela tipologia das outorgas (direita), que segundo ele já compromete a capacidade de praticamente 80% dos rios da região.

Ainda sobre os aspectos da relação entre desenvolvimento e meio ambiente, especial aqueles ligados às alterações climáticas caberia destaque uma relação importante relacionadas aos conflitos. A Bahia procura fazer compensação e sequestro de carbono por meio sequestro pós combustão, que conta com o sequestro, o transporte de carbono por meio de dutos (como os que transportam gás natural) e por fim o armazenamento em grandes aquífero profundos, reservatórios de gás e carvão, por exemplo.

Em Salvador há um projeto de captura e armazenamento de carbono via duto de transporte de CO2 que sai da FAFEN (Fábrica de Fertilizantes) que transporta e armazena CO2 para o Campo de Buracica. Posteriormente esse CO2 da empresa de fertilizantes é utilizado para a recuperação de petróleo. E há um projeto de uma iniciativa em conjunto da Petrobras com a refinaria Landulfo Alves para armazenar carbono na Bacia de Mataripe.

Esse projetos nos remete a pensar a relação entre capital e comunidades tradicionais no recôncavo da Bahia, em especial as comunidades quilombolas e pescadoras. Historicamente a comunidade quilombola de Bananeiras em Ilha de Maré, Salvador, enfrenta intenso conflito ambiental com o Porto de Aratu/Candeias e com as empresas que circundam a ilha, como a refinaria Landulpho Alves, a Downquímica e a Braskem, por exemplo. Processos complexos de agressão à vida das comunidades e à vida dos ecossistemas costeiros, dos manguezais.

A comunidade sempre se organizou e sofre constantes ataques das empresas que judicializam ações conta a comunidade. Na prática querem a exaustão dos recursos naturais e a exaustão da vida da comunidade forçando com que eles deixem aquele lugar. Esse processo levou a comunidade a organizar, junto das Universidades e parceiros internacionais – como o Prof. Boaventura de Souza Santos – um roteiro turístico chamado Toxico Tur para denunciar as constantes violações dos direitos sociais e ambientais das comunidades e da constante poluição da Baía de Todos os Santos.

Agora, em 2020, no ápice de uma das maiores pandemias da história, a empresa Bahia Terminais S/A, dá início – em setembro - à obras de construção do Terminal Portuário de Uso Múltiplo do Porto de Aratu um processo marcado por intensas violações de direitos ambientais e direito humanos, que pegou os pescadores de surpresa. De um dia para o outro vários km2 de manguezais centenários foram destruídos. Uma área de manguezal que avança pelo rio Aratu. Área que não bastasse ser de preservação permanente, é também tombado pelo IPHAM. Essas áreas foram destruídas.

O projeto, incialmente licenciado pelo INEMA, deverá desmatar mais de 7 hectares de manguezal. O projeto tem a intenção de produzir 3 piers de carga. Numa área que hoje no período seco não se chega de canoa e que demandará, portanto, muita obra de dragagem do rio e dos canais, porque se espera aportar ali navios de grande porte.

Poderíamos avançar sobre os aspectos da Mineração e os conflitos relacionados à exploração mineral no Estado da Bahia. Mas, devemos destacar aspectos de respostas à esse processo de desenvolvimento sustentável que tem o lucro como princípio.

Além da já mencionada resistência dos territórios, vale destaque para a atuação da Teia dos Povos, “uma articulação de comunidades, territórios, povos e organizações políticas, rurais e urbanas”. Formada por “Extrativistas, ribeirinhos, povos originários, quilombolas, periféricos, sem-terra, sem teto e pequenos agricultores” que se organizam em “núcleos de base” com “o objetivo de formular os caminhos da emancipação coletiva. Ou seja, construir solidariamente uma Aliança Preta, Indígena e Popular. cabe destacar a criação do Fórum Clima Salvador”5

A resistência apresentada pela Teia dos Povos não é apenas uma forma de enfrentar a acumulação de capital na sua forma tradicional, mas é uma alternativa ao desenvolvimento sustentável, que na prática apenas reconfigura os dispositivos de opressão se apropriando das questões ambientais. A Teia dos povos oferece uma nova concepção de natureza e de ambiente, integrado à sua forma de ser, existir e produzir no mundo.

Destaco ainda a Frente Parlamentar Ambientalista6 e a criação do Fórum Clima Salvador7 como organizações capazes de vigiar e propor discussões institucionais alternativas na luta por justiça climática e ambiental tão importantes para a superação deste modelo econômico atual. O Fórum Clima Salvador, aliás, se considera uma iniciativa da sociedade civil que, entre outras ações, busca a interlocução com tomadores de decisão, pressionando e, ao mesmo tempo, propondo caminhos.

Por fim, e para não nos alongarmos ainda mais, sintetizemos os aspectos que configuram o meio ambiente da Bahia. O meio ambiente da Bahia reflete os aspectos característicos da forma e conteúdo da natureza nesta sociabilidade capitalista, dessa forma ela congrega as dimensões estéticas apropriadas e exploradas pelo capital no turismo e na conservação ambiental, mas expressa, também, a dimensão ética e moral dessa mesma apropriação que pode ser percebida por meio dos conflitos sociais e ambientais que reproduzem formas de acumulação primitiva, expressa nos conflitos fundiários, no apagamento da memória e no combate à seca como único projeto de desenvolvimento para o semiárido, enquanto o agrohidronegócio se beneficia das condições ambientais do oeste para a produção de comodities de exportação. Mas, também é expresso pela resistência dos povos na luta pela Terra, alimento, trabalho, água, território etc. O meio ambiente da Bahia é disputa (pelos recursos naturais) e é luta, saibamos de que lado lutar.

Referências

CUNHA, Tássio Barreto. Do oculto ao visível: terra-água-trabalho e o conglomerado territorial do agrohidronegócio no oeste da Bahia. Tese (Doutorado). Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciência e Tecnologia. Presidente Prudente, 2017.

LIMA, Luciana da A et al. Conflitos socioambientais no parque estadual Morro do Chapéu: uma questão política? Revista Ouricuri, Paulo Afonso, Bahia, v.3, n.1, p.043-054. jun./jul., 2013.

ROCHA, Leonardo G. M.; DRUMMOND, José Augusto; GANEM, Roseli Senna. Parques nacionais Brasileiros: problemas fundiários e alternativas para a sua resolução. Rev. Sociologia e Política. 18 (36), Jun 2010.

CENTRO DE PLANEJAMENTO DA BAHIA - CEPLAB. Atlas Climatológico do Estado da Bahia. Salvador: CEPLAB, 1977.

NASCIMENTO, Maria Medrado. Conflitos socioambientais em áreas de preservação: o caso das comunidades tradicionais do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Tempos Históricos, Volume 23, 1º Semestre, 2019. p. 299-327.

Nogueira, Lucidalva Rodrigues de Souza. Análise integrada dos aspectos e impactos ambientais da atividade operacional em parque eólico no sudoeste da Bahia Brasil. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual Paulista. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais. Sorocaba, 2019.

Notas

1 Mais informações podem ser acompanhadas no documentário: https://www.youtube.com/watch?v=jYoRLqSrHX8&t=264s

2 LIMA, Luciana da A et al. Conflitos socioambientais no parque estadual Morro do Chapéu: uma questão política? Revista Ouricuri, Paulo Afonso, Bahia, v.3, n.1, p.043-054. jun./jul., 2013. http://www.revistaouricuri.uneb.br/

4 Acesso em: http://hdl.handle.net/11449/149818

5 https://teiadospovos.org/sobre/

6 https://www.frenteambientalista.com/estadual/bahia/

7 https://www.forumclimasalvador.org/

Crédito da foto de capa: Iuri Kothe

https://www.flickr.com/photos/iurikothe/albums/72157677408335875